Ausgrabung Aktuell

Vortrag: Der langobardische Urnenfriedhof von Tostedt-Wüstenhöfen

Im Jahr 1938 führte das Helms-Museum bei Tostedt-Wüstenhöfen eine Grabung auf einem Urnenfriedhof jüngeren Eisenzeit und älteren Römischen Kaiserzeit durch. Das Gräberfeld ging als bedeutender Fundplatz in die Erforschung der langobardischen Epoche an der Niederelbe ein. Anfang der 2020er Jahre wurden auf dem Fundplatz vom Museum gemeinsam mit ehrenamtlichen Detektorgängern neue Untersuchungen durchgeführt, die das vor 85 Jahren gewonnene Bild noch einmal erweiterten und ergänzten.

Dr. Jochen Brandt, Kreisarchäologe des Landkreises Harburg und wissenschaftlicher Leiter der Maßnahme, stellt in seinem Vortrag das Gräberfeld und die neu entdeckten Funde vor und ordnet sie in das Zeitalter der Langobarden ein.

Der Vortrag findet am Sonntag, den 24. November 2024, um 17:00 Uhr, in Buxtehude im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1 statt. Karten gibt es zum Preis von 6 Euro online unter Tickets oder mit telefonischer Reservierung unter 04161-502556 wochentags zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Ausstellung: Die Rote Lena - Der Mythos lebt ... Noch bis zum 15. Dezember

Ihre Zeitgenossen ließen an Marlene „Lena“ Prink vom Gut Brillenburg bei Buxtehude kein gutes Haar. Wie ein blutig-roter Faden ziehen sich die durchweg negativen Überlieferungen über jene „Giftmischerin“, die in einer lauen Sommernacht vor 185 Jahren ihren kranken Ehemann vergiftet haben soll, durch die Regionalliteratur. Ihr grauenvolles Ende und anonymes Grab fand die 42jährige Frau trotz aller Unschuldsbeteuerungen auf einem Richthügel bei Harsefeld. Ihre Überreste wurden 2015 nach langer Suche aufgespürt und 2020 exhumiert.

182 Jahre nach ihrem Tod widmet der Verein für Kloster- und Heimatgeschichte der Verfemten eine kleine Sonderausstellung mit neuen Erkenntnissen und bisher nie gezeigten archäologischen Funden.

Und das an einem historischen Schauplatz: Das heutige Museum war damals das königliche Gerichtshaus. Am Platz der Ausstellung fanden damals die strengen Verhöre statt, dort wurde ihr das Todesurteil verkündet. Bereits seit 1981 wird das bei den Ausgrabungen zwischen Amtshof unf Kirche gezeigte Verlies, die Todeszelle der „roten Lena“ bei Gästeführungen gezeigt und ihre Geschichte erzählt.

Vorläufiger Höhepunkt war 2020 die archäologische Ausgrabung ihres Grabes durch die Kreisarchäologie, gefolgt von der 2021 vom Verein organisierten Wiederbestattung auf dem Oberen Friedhof mit Stiftung eines Grabmals.

Die Ausstellung gibt einen Überblick über den Lebensweg der Roten Lena und konzentriert sich auf die harte Haftzeit in Harsefeld sowie ihre Hinrichtung. Unfassbare 40 Monate war sie im Amtsgefängnis eingesperrt, verlor ihr Gut und ihre Kinder. Am Ende kämpfte sie – vergebens - um ihr Leben.

Das Museum Harsefeld, Am Amtshof 3, ist, außer montags, täglich geöffnet: Bis September 15-18 Uhr, Oktober bis März 15-17 Uhr. Sonn- und feiertags außerdem 10-12 Uhr. Telefon: 04164-6910. Der Eintritt ist frei.

Vortrag und Lesung zur "Roten Lena"

Am Donnerstag, 14. November 2024, halten der Stader Kreisarchäologe Daniel Nösler und der Autor Dietrich Alsdorf den Vortrag „Die rote Lena – Archäologischer Befund und Fiktion zur Hinrichtung von Marlena Princk (1842)“. Dabei präsentieren sie neue archäologische Ergebnisse und Entdeckungen aus dem Buxtehuder Stadtarchiv.

Marlena Princk, besser bekannt als „die rote Lena“, lebte von 1800 bis 1842 in Elstorf und Buxtehude. Ihr turbulentes Leben und Ende beschäftigt die Forschung schon seit längerer Zeit. Als einfaches Bauernmädchen geboren und in eine Zwangsehe gepresst, fand sie ihr Glück als Geliebte eines wohlhabenden Gutsherrn aus Buxtehude. Nach dessen plötzlichem Tod wurde ihr das Gut übertragen. Im Rahmen eines Erbstreits um das Gut geriet sie in eine Intrige, die sie am Ende auf das eigens bei Ohrensen errichtete Schafott führte. In ihrem Vortrag präsentieren der Autor Dietrich Alsdorf und der Kreisarchäologe Daniel Nösler erstmals gemeinsam, was sie bei ihren jüngsten Recherchen an neuen Erkenntnissen gewonnen haben. Dabei machen sie auch deutlich, welche Überlieferungen sich archäologisch belegen lassen – und welche nicht. Abgerundet wird der Abend mit einer Lesung Alsdorfs aus seinem Buch, das im Verlag Atelier im Bauernhaus erschienen ist. Dabei bringt er dem Publikum die letzten Wochen bis zur Hinrichtung der „roten Lena“ näher.

Der Abend findet im Rahmen der Vortragsreihe „Bewegte Zeiten“ im Buxtehude Museum, St.-Petri-Platz 11 in Buxtehude statt. Der Eintritt kostet 7 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 6,- Euro.

Vortrag „Archäologische Zeitreise entlang der Aue/Lühe“

Die Aue durchquert die Samtgemeinden Harsefeld und Horneburg und fließt weiter, nun Lühe genannt, durch das Alte Land in die Elbe. Bedeutende archäologische Funde zeigen, dass die Region um den Fluss bereits seit Jahrtausenden dicht besiedelt gewesen ist. Das Gewässer war ein wichtiger Verkehrsweg, diente der Wasserversorgung und dem Fischfang. Zahlreiche Funde stammen bereits aus der Steinzeit. Sie belegen die Anwesenheit von Jägern und Sammlern vor Zehntausenden von Jahren. Auch aus den folgenden Epochen liegen umfangreiche Funde vor, die aus einer Zeit weit vor der schriftlichen Ersterwähnung der Orte stammen. Einige der wichtigsten archäologischen Ausgrabungen und Neufunde im Gebiet von Aue und Lühe werden vorgestellt.

Herausragend ist eine außergewöhnliche Ringwallanlage, die sich in einem Hochmoor bei Oersdorf befindet, denn prähistorische Befestigungen sind in Nordwestdeutschland ein sehr seltenes Phänomen. Die Anlage ist erst in den letzten Jahren von der Kreisarchäologie Stade umfassend erforscht worden.

Die Elbe ist heute einer der wichtigsten Handelswege Europas. Diese Bedeutung lässt sich weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. Wie sehr Ideen und Waren über die Flüsse vermittelt wurden, zeigen beispielsweise Objekte mit Verbindungen in den keltischen Raum, die bei Issendorf und Bargstedt entdeckt wurden. Auch in römischer Zeit dienten die Elbe und ihre Nebenflüsse zum Transport von Münzen, Gefäßen, Waffen und Schmuck. Die Wasserwege wurden allerdings auch genutzt, um andere Regionen zu besiedeln. In Issendorf wurde der größte Friedhof aus altsächsischer Zeit ausgegraben. Hier waren Tausende Personen bestattet. Die Funde zeigen, dass von hier in großem Maße die Übersiedlung sächsischer Verbände nach England erfolgte, wo sie ab dem 5. Jahrhundert eine neue Heimat fanden.

Flüsse waren jedoch auch Einfallstore für Seeräuber und Piraten. Auffällig sind hier einige Neufunde von Objekten aus der Wikingerzeit an der Aue. Sind dies Relikte eines Raubzuges zur Burg Harsefeld?

Der Vortrag soll auch zu Ausflügen in die Vergangenheit anregen. Beeindruckende Zeugnisse haben sich insbesondere am Auetal bei Daudieck erhalten. Hier können in einer reizvollen Landschaft steinzeitliche Großsteingräber und Grabhügel der Bronzezeit erwandert werden. Lohnenswerte Ausflugsziele sind ebenso die mittelalterlichen Burgen in Horneburg, Harsefeld und Ohrensen. Im Museum Harsefeld werden neben der Burg- und Klostergeschichte zahlreiche wichtige Funde aus dem Umfeld der Aue gezeigt.

Der Vortrag des Stader Kreisarchäologen „Archäologische Zeitreise entlang der Aue/Lühe“ findet am 29.10.2024, 19:00 Uhr, im Restaurant Windmüller (DRK), Kirchweg 3, Steinkirchen, statt. Die Veranstaltung wird vom Kulturverein Steinkirchen und Umgebung e. V. durchgeführt. Der Eintritt ist frei.

Schalenstein bei Issendorf entdeckt

Im März 2024 entdeckte Eva Nielandt bei einer Radtour an einem Feldrand bei Issendorf einen Schalenstein aus Granit. Sie hatte solche Steine während einer Reise in Estland kennen gelernt und meldete ihren Neufund daraufhin der Stader Kreisarchäologie.

Als Schalensteine werden Findlinge bezeichnet, in die in prähistorischer Zeit kleine Mulden gepickt oder geschliffen worden sind. Es gibt Exemplare mit mehreren Hundert Vertiefungen. Dieser Brauch begann bereits vor mehr als 4.500 Jahren am Ende der Jungsteinzeit. Während der Bronze- und Eisenzeit wurde die Herstellung von Schalensteinen ein europaweites Phänomen. Die genaue Funktion liegt immer noch im Dunkeln: Man hat beispielsweise erfolglos versucht, anhand der Schalen ein Zahlensystem oder Sternenbilder zu identifizieren. Durch eine Ausgrabung bei Mulsum ließ sich feststellen, dass an den Schalensteinen kultische Zeremonien abgehalten worden sind. Möglicherweise wurden in den kleinen Näpfchen auch Opfergaben dargebracht, wie es heute noch in Estland üblich ist.

In Niedersachsen sind bislang nur 60 Schalensteine bekannt, davon wurden allein im Landkreis Stade 16 Exemplare entdeckt. Eine so hohe Funddichte gibt es sonst nirgendwo in unserem Bundesland.

Der Issendorfer Schalenstein war erst kürzlich bei Feldarbeiten zu Tage getreten. Mit Hilfe des Grundstückseigentümers Helmut Dammann-Tamke konnte sogar noch der genaue Fundort lokalisiert werden. Dort ist seit längerem eine Siedlung der Bronze- und Eisenzeit bekannt. Sicher hat der Schalenstein in dem längst vergangenen Dorf ehemals eine wichtige Rolle bei Festen und Gebräuchen gespielt.

Die Harsefelder Bürgermeisterin Susanne de Bruijn machte es dann unbürokratisch möglich, dass der Stein durch Mitarbeiter des Harsefelder Bauhofs geborgen und in den Klosterpark transportiert wurde.

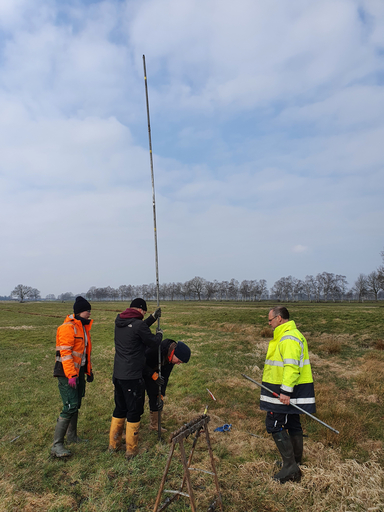

Am 24.05.2024 wurde der ca. 400 kg schwere Schalenstein unter tatkräftiger Mithilfe von Mitgliedern der Stader Arbeitsgemeinschaft Archäologie im Klosterpark am Museum Harsefeld positioniert. Hier kann er nun neben anderen steinernen Zeugen der Vergangenheit besichtigt werden. Vielleicht gelingt es eines Tages, seine Rätsel zu entschlüsseln?

Vortrag „Zwischen Oste und Elbe – Neue archäologische Entdeckungen in Kehdingen“

Archäologische Funde zeigen, dass das Land zwischen Oste und Elbe bereits seit Jahrtausenden besiedelt gewesen ist. In der unbedeichten Marsch hatten die regelmäßigen Sturmfluten und der Meeresspiegelanstieg allerdings einen unmittelbaren Einfluss auf die Marschenbewohner. Im Land Kehdingen konnten in Verbindung mit Forschungseinrichtungen und ehrenamtlichen Mitarbeitern spannende Erkenntnisse gewonnen werden, die Einblicke in eine vergangene Welt geben, die heute oft metertief verborgen ist! So zeigen zahlreiche Neufunde von ehemaligen Hafenorten bei Oederquart, Freiburg/Elbe und Drochtersen einen engen Kontakt zum römischen Imperium. Seit einigen Jahren belegen an der Elbe neu gefundene Schmuckstücke außerdem die Anwesenheit von Wikingern. Wie heute war die Elbe ein wichtiger Verkehrsweg, über den exotische Waren und Ideen ausgetauscht wurden. Der Strom war allerdings auch Einfallstor für Kriegszüge, wie sie beispielsweise von den Römern und den Nordmännern überliefert sind.

Die Ergebnisse der bis heute andauernden Forschungen werden in einem reich bebilderten Vortrag durch den Stader Kreisarchäologen zusammenfassend dargestellt.

Auf die historischen Entwicklungen des Naturraumes an der Elbe wird ebenfalls eingegangen. Wie war in den Elbmarschen ein Leben ohne die schützenden Deiche überhaupt möglich? Was wissen wir über die Entwicklung des Meeresspiegels in der Vergangenheit?

Der Vortrag findet am Sonntag, den 25.02.2024, 15:00 Uhr, im Natureum Niederelbe statt.