Ausgrabung Aktuell

Vortrag „Archäologische Zeitreise entlang der Aue/Lühe“

Die Aue durchquert die Samtgemeinden Harsefeld und Horneburg und fließt weiter, nun Lühe genannt, durch das Alte Land in die Elbe. Bedeutende archäologische Funde zeigen, dass die Region um den Fluss bereits seit Jahrtausenden dicht besiedelt gewesen ist. Das Gewässer war ein wichtiger Verkehrsweg, diente der Wasserversorgung und dem Fischfang. Zahlreiche Funde stammen bereits aus der Steinzeit. Sie belegen die Anwesenheit von Jägern und Sammlern vor Zehntausenden von Jahren. Auch aus den folgenden Epochen liegen umfangreiche Funde vor, die aus einer Zeit weit vor der schriftlichen Ersterwähnung der Orte stammen. Einige der wichtigsten archäologischen Ausgrabungen und Neufunde im Gebiet von Aue und Lühe werden vorgestellt.

Herausragend ist eine außergewöhnliche Ringwallanlage, die sich in einem Hochmoor bei Oersdorf befindet, denn prähistorische Befestigungen sind in Nordwestdeutschland ein sehr seltenes Phänomen. Die Anlage ist erst in den letzten Jahren von der Kreisarchäologie Stade umfassend erforscht worden.

Die Elbe ist heute einer der wichtigsten Handelswege Europas. Diese Bedeutung lässt sich weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. Wie sehr Ideen und Waren über die Flüsse vermittelt wurden, zeigen beispielsweise Objekte mit Verbindungen in den keltischen Raum, die bei Issendorf und Bargstedt entdeckt wurden. Auch in römischer Zeit dienten die Elbe und ihre Nebenflüsse zum Transport von Münzen, Gefäßen, Waffen und Schmuck. Die Wasserwege wurden allerdings auch genutzt, um andere Regionen zu besiedeln. In Issendorf wurde der größte Friedhof aus altsächsischer Zeit ausgegraben. Hier waren Tausende Personen bestattet. Die Funde zeigen, dass von hier in großem Maße die Übersiedlung sächsischer Verbände nach England erfolgte, wo sie ab dem 5. Jahrhundert eine neue Heimat fanden.

Flüsse waren jedoch auch Einfallstore für Seeräuber und Piraten. Auffällig sind hier einige Neufunde von Objekten aus der Wikingerzeit an der Aue. Sind dies Relikte eines Raubzuges zur Burg Harsefeld?

Der Vortrag soll auch zu Ausflügen in die Vergangenheit anregen. Beeindruckende Zeugnisse haben sich insbesondere am Auetal bei Daudieck erhalten. Hier können in einer reizvollen Landschaft steinzeitliche Großsteingräber und Grabhügel der Bronzezeit erwandert werden. Lohnenswerte Ausflugsziele sind ebenso die mittelalterlichen Burgen in Horneburg, Harsefeld und Ohrensen. Im Museum Harsefeld werden neben der Burg- und Klostergeschichte zahlreiche wichtige Funde aus dem Umfeld der Aue gezeigt.

Der Vortrag des Stader Kreisarchäologen „Archäologische Zeitreise entlang der Aue/Lühe“ findet am 29.10.2024, 19:00 Uhr, im Restaurant Windmüller (DRK), Kirchweg 3, Steinkirchen, statt. Die Veranstaltung wird vom Kulturverein Steinkirchen und Umgebung e. V. durchgeführt. Der Eintritt ist frei.

Vortrag „Zwischen Oste und Elbe – Neue archäologische Entdeckungen in Kehdingen“

Archäologische Funde zeigen, dass das Land zwischen Oste und Elbe bereits seit Jahrtausenden besiedelt gewesen ist. In der unbedeichten Marsch hatten die regelmäßigen Sturmfluten und der Meeresspiegelanstieg allerdings einen unmittelbaren Einfluss auf die Marschenbewohner. Im Land Kehdingen konnten in Verbindung mit Forschungseinrichtungen und ehrenamtlichen Mitarbeitern spannende Erkenntnisse gewonnen werden, die Einblicke in eine vergangene Welt geben, die heute oft metertief verborgen ist! So zeigen zahlreiche Neufunde von ehemaligen Hafenorten bei Oederquart, Freiburg/Elbe und Drochtersen einen engen Kontakt zum römischen Imperium. Seit einigen Jahren belegen an der Elbe neu gefundene Schmuckstücke außerdem die Anwesenheit von Wikingern. Wie heute war die Elbe ein wichtiger Verkehrsweg, über den exotische Waren und Ideen ausgetauscht wurden. Der Strom war allerdings auch Einfallstor für Kriegszüge, wie sie beispielsweise von den Römern und den Nordmännern überliefert sind.

Die Ergebnisse der bis heute andauernden Forschungen werden in einem reich bebilderten Vortrag durch den Stader Kreisarchäologen zusammenfassend dargestellt.

Auf die historischen Entwicklungen des Naturraumes an der Elbe wird ebenfalls eingegangen. Wie war in den Elbmarschen ein Leben ohne die schützenden Deiche überhaupt möglich? Was wissen wir über die Entwicklung des Meeresspiegels in der Vergangenheit?

Der Vortrag findet am Sonntag, den 25.02.2024, 15:00 Uhr, im Natureum Niederelbe statt.

Vortrag: Spuren der Jahrtausende - Archäologie in Oersdorf und umzu

Umfangreiche archäologische Funde zeigen, dass die Region um Oersdorf bereits seit Jahrtausenden dicht besiedelt gewesen ist. Insbesondere die zahlreichen steinzeitlichen Objekte und Gräber aus der Bronze- und Eisenzeit sind wichtige Zeugen längst vergangener Epochen. Einige dieser bedeutenden Fundstücke sind auch im Oersdorfer Schulmuseum ausgestellt.

Herausragend ist eine außergewöhnliche Ringwallanlage, die sich in einem Hochmoor bei Oersdorf im Landkreis Stade befindet, denn prähistorische Befestigungen sind in Nordwestdeutschland ein sehr seltenes Phänomen. Bis vor einigen Jahrzehnten hatte die Anlage noch einen geschlossenen Wall, der mit zahllosen Findlingen befestigt war. Um die Fragen nach Alter, Funktion und Befunderhaltung dieses interessanten Platzes zu klären, wurde die Befestigung in den letzten Jahren von der Kreisarchäologie Stade umfassend erforscht. An diesem Projekt waren u.a. die HafenCity Universität Hamburg und das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung beteiligt. Schon jetzt lässt sich festhalten, dass die ca. 4.000 Jahre alte Oersdorfer Anlage ein für Niedersachsen bedeutendes und einmaliges archäologisches Denkmal ist.

Ehrenamtlichen Sondengängern ist es zu verdanken, dass wir nun auch neue Erkenntnisse zur Ortsgeschichte gewinnen konnten. Sie fanden bei Oersdorf mehr als 1.500 Jahre alte Schmuckstücke, die belegen, dass die Besiedlung weit vor der schriftlichen Ersterwähnung im 14. Jahrhundert begonnen hat. Auch einer der wichtigsten Handels- und Pilgerwege des Elbe-Weser-Dreiecks führte von Stade kommend durch Oersdorf. Auf ihm gelangten im Mittelalter die Pilger bis nach Rom. Heute haben sich die Verkehrsströme zwar verlagert, aber Spuren dieser alten Trasse lassen sich bis heute im Gelände entdecken.

In einem reich bebilderten Vortrag werden die archäologischen Forschungen in und um Oersdorf durch den Stader Kreisarchäologen Daniel Nösler dargestellt. Die Veranstaltung findet am 10.11.2023, um 19:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Oersdorf, Brinkkrog 4, 21702 Oersdorf statt. Es besteht außerdem die Gelegenheit, selbst entdeckte Funde begutachten zu lassen.

Vortrag: "Spuren der Vergangenheit - Archäologische Entdeckungen in der Gemeinde Kutenholz"

Archäologische Funde zeigen, dass die Region um Kutenholz bereits seit Jahrtausenden dicht besiedelt gewesen ist. Insbesondere die zahlreichen steinzeitlichen Objekte und die noch bronzezeitlichen Grabhügel sind Zeugen längst vergangener Epochen. Einzigartig in Niedersachsen ist die dichte Konzentration sogenannter Schalensteine, an denen in der Bronze- und Eisenzeit kultische Handlungen vorgenommen wurden. Sensationell war außerdem die kürzliche Entdeckung eines riesigen prähistorischen Feldsystems, „Celtic Fields“ genannt, im Tinster Wald, das mehr als 3.000 Jahre alt ist.

Dem Heimat- und Kulturkreis Kutenholz e.V. ist es zu verdanken, dass viele archäologische Funde im Heimathaus "Op de Heidloh" für die Nachwelt bewahrt werden. Einige dieser herausragenden Objekte und aktuelle Neufunde werden im Vortrag näher vorgestellt. Unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter Frank Hoferichter sind nämlich in den letzten Jahren einige herausragende Entdeckungen gelungen: So barg er einen seltenen Hortfund der Bronzezeit, der aus dem mitteldeutschen Raum in den Norden gelangt ist, und Schmuckstücke aus dem Frühmittelalter. Er ist außerdem maßgeblich an der archäologischen Erforschung des Schicksals der beiden britischen Panzer beteiligt, die nur wenige Tage vor Kriegsende bei Kutenholz ein tragisches Ende fanden. Ebenfalls aus kriegerischer Zeit stammt ein Silbermünzschatz aus Aspe, der dort während des Dreißigjährigen Krieges in einem Moor verborgen und erst annähernd 400 Jahre später durch den ehrenamtlichen Sondengänger Matthias Glüsing wiedergefunden wurde. Genauso überraschend war der erste Fund einer römischen Silbermünze bei Essel, der hier erstmals vorgestellt wird.

Die Ergebnisse der bis heute andauernden Forschungen in der Gemeinde Kutenholz werden in einem reich bebilderten Vortrag durch den Stader Kreisarchäologen Daniel Nösler zusammenfassend dargestellt. Die Veranstaltung findet am 16.03.2023, um 19:00 Uhr, im Heimathaus "Op de Heidloh", Schützenstraße 14, 27449 Kutenholz, statt.

Vortrag: "Archäologie des Alten Landes"

Über die Forschungen zur Archäologie des Alten Landes berichtet der Kreisarchäologe Daniel Nösler am 30. Oktober 2022, um 17:00 Uhr, im Kulturforum am Hafen in Buxtehude. Der Vortrag läutet die diesjährige Vortragsreihe "Lebensader Este" ein, die vom Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude e. V. durchgeführt wird.

Archäologische Funde zeigen, dass das Alte Land bereits seit Jahrtausenden besiedelt gewesen ist. In der unbedeichten Marsch hatten die Sturmfluten und der Meeresspiegelanstieg einen unmittelbaren Einfluss auf die Marschenbewohner. In den Stader Elbmarschen wurden in der Vergangenheit zahlreiche archäologische Ausgrabungen durchgeführt, die Einblicke in eine verborgene Welt geben, die heute oft metertief verborgen ist! Die Ergebnisse der bis heute andauernden Forschungen werden in einem reich bebilderten Vortrag durch den Stader Kreisarchäologen zusammenfassend dargestellt.

Neuerscheinungen zur Archäologie des Landkreises Stade

In zwei Publikationen zur niedersächsischen Archäologie sind wiederum zahlreiche Beiträge zur Archäologie des Landkreises Stade erschienen.

Im Heft 20 von Archäologie in Niedersachsen mit dem Schwerpunktthema "Methoden des Suchens und Findens" sind folgende Artikel enthalten:

Dietrich Alsdorf, "Vermittels eines Sucheisens sehr wohl zu finden". Frühe Grabungsmethoden auf der Stader Geest des 18. Jahrhunderts.

Andrea Finck und Andreas Schäfer, Eisenzeitliche Urnen im Neubaugebiet "Heidesiedlung" in Stade-Riensförde.

Donat Wehner, Schenke im Schlick. Die Ausgrabungen an der Krughörne bei Blumenthal im Landkreis Stade.

A. Hüser, St. Wolters, I. Laroque-Tobler, S. Mahlstedt und D. Enters, Von Sedimenten, Zuckmühlen, Pollen und kleinen Steinen. Suchen und Finden des Mesolithikums an Pingo-Ruinen.

Dietrich Alsdorf, Verdrängtes Grauen - Stades letzte Richtstätte.

Die wichtigsten niedersächsischen Ausgrabungen und Funde werden regelmäßig in der Fundchronik im Beiheft der Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte publiziert. Die Kreisarchäologie hat für das Jahr 2015 46 interessante Beiträge von A wie Apensen bis O wie Oldendorf beigesteuert. Sie umfassen zeitlich den Rahmen von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart.

Gewässer als Archive der Umwelt- und Landschaftsgeschichte

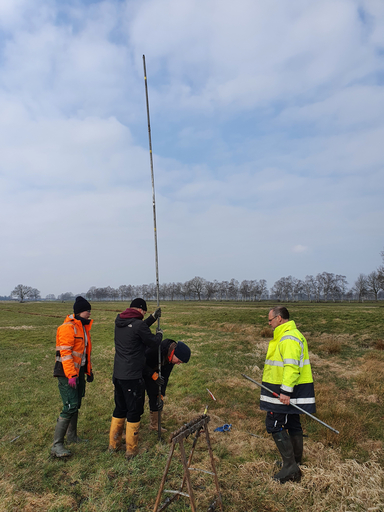

Geowissenschaftler und Biologen des Niedersächsischen Instituts für historische Küstenforschung aus Wilhelmshaven haben im Herbst 2015 Bohrkerne aus dem Weißen See bei Heinbockel entnommen. Die Bohrungen wurden während einer mehrere Tage andauernden Kampagne von einem Floß niedergebracht. Eingebunden sind diese Untersuchungen in das interdisziplinäre Forschungsprojekt "Die Auswirkungen prähistorischer und vorindustrieller Landnutzung auf nordwestdeutsche Seen und deren Einzugsgebiete", in dessen Rahmen Seesedimente als Umweltindikatoren analysiert werden.

Da sich im unmittelbaren Umfeld des Weißen Sees mehrere Siedlungsspuren seit dem Mesolithikum befinden, soll anhand der durch die Bohrkerne aufgeschlossenen Seesedimente der menschliche Einfluss auf Umwelt und Landschaft erforscht werden. Hierzu werden an den Proben geochemische und pollenanlytische Untersuchungen durchgeführt. Erste Ergebnisse belegen, dass der Weiße See am Ende der letzten Eiszeit entstanden ist.

Im Rahmen des Projektes wurden in Kooperation mit der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Stade bei Ahlerstedt, Oldendorf und Düdenbüttel weitere Gewässer erfasst, an deren Randbereich sich prähistorische Fundstellen befinden und die somit Potential für weitere interdisziplinäre Forschungen aufweisen.

Vortrag „Von Jägern und Sammlern bis zu den Holländern - Die Archäologie des Alten Landes“

Die neuesten archäologischen Entdeckungen aus dem Alten Land wird der Kreisarchäologe Daniel Nösler am 20. Oktober 2015, um 19:30 Uhr, im Restaurant Windmüller in Steinkirchen in seinem Vortrag vorstellen. Wie der Titel „Von Jägern und Sammlern bis zu den Holländern - Die Archäologie des Alten Landes“ vermuten läßt, wird hierbei die Menschheitsgeschichte der letzten 200.000 Jahre bis zum Beginn der Hollerkolonisation beleuchtet. In der Präsentation werden außerdem die neuesten Forschungsergebnisse zur Archäologie der angrenzenden Elbmarschen vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den aktuellen Funden, die sehr enge Beziehungen zum römischen Imperium belegen.

Auf die historischen Entwicklungen des Naturraumes der Elbe wird ebenfalls eingegangen. Wie war in den Elbmarschen ein Leben ohne die schützenden Deiche überhaupt möglich? Wie verhielt sich der Meeresspiegel in der Vergangenheit?

Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen finden Sie hier: http://www.majestaeten-altesland.de/KV/

Neue Publikationen der Kreisarchäologie

Kürzlich sind zwei Publikationen zur niedersächsischen Archäologie mit Beiträgen des Kreisarchäologen erschienen.

In Heft 18 von Archäologie in Niedersachsen stellt Daniel Nösler in seinem Aufsatz Dunkle Geschichte am Elbstrand. Relikte der "Operation Gomorrha" die Funde und historischen Hintergründe zum Trümmerstrand an der Elbe bei Borstel vor.

Die wichtigsten niedersächsischen Ausgrabungen und Funde werden regelmäßig in der Fundchronik im Beiheft der Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte publiziert. Die Kreisarchäologie hat für das Jahr 2013 21 interessante Beiträge von A wie Apensen bis W wie Wohlerst beigesteuert. Sie umfassen zeitlich den Rahmen von der Mittelsteinzeit bis zur Gegenwart.

Toteninsel modern erforscht

Seit fast einhundert Jahren gibt das Moor zwischen Hammah und Groß Sterneberg immer wieder Geheimnisse preis. Im Nordteil einer Sandinsel kam im Jahr 1913 ein Megalithgrab zum Vorschein, da das umliegende Moor zur Torfgewinnung entwässert worden war. Durch die zunehmende Moorsackung wurden in den folgenden Jahrzehnten außerdem bronzezeitliche Hügelgräber sichtbar, von denen man einige in den Jahren 1948 und 1983 ausgegraben hat. An Beigaben fanden sich u.a. Bronzedolche, eine bronzene Pinzette, eine Bronzefibel und Feuersteinpfeilspitzen.

Die einzigartige Fundlandschaft bei Hammah bezeugt den Klimawandel der vergangenen Jahrtausende, denn durch das nacheiszeitliche Ansteigen des Meeresspiegels erhöhte sich im Binnenland der Grundwasserspiegel und das Klima wurde feuchter. Dies war der Ausgangspunkt für das Wachstum der ausgedehnten Moore auch in Kehdingen. Um das Alter der Torfschichten zu klären, wurden zusammen mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung Pollenanalysen durchgeführt. Das umliegende Hochmoor begann vor mehr als 7000 Jahren zu wachsen und umschloss ab 750 v. Chr. vollständig die Grabmonumente.

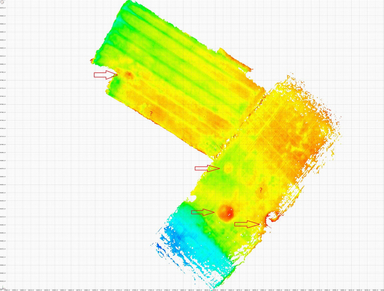

Um weitere eventuell noch unter den Torfschichten verborgene Grabanlagen aufzuspüren, wurde die Toteninsel durch Studenten der HafenCity Universität Hamburg unter der Leitung von Prof. Thomas Kersten mit einem hochauflösenden Laserscanner vermessen. Durch dieses Verfahren lassen sich auch kleinste Erhebungen zentimetergenau darstellen, die im Gelände kaum noch wahrnehmbar sind. Das Meßbild läßt vier Grabhügel sicher erkennen, zwei weitere sind zu vermuten.

Ein Gast aus Helgoland

In vielen Privatsammlungen und Heimatmuseen befinden sich archäologische Objekte von sehr hohem wissenschaftlichen Wert. Daher werden diese Funde derzeit durch die Kreisarchäologie Stade Schritt für Schritt erfasst und wissenschaftlich ausgewertet. Auch im "Heimathus op de Heidloh" in Kutenholz werden einige herausragende Funde wie Flintbeile, Steinäxte und Feuersteindolche ausgestellt, die derzeit für das Archäologische Archiv aufgenommen werden.

Ein Flintdolch aus Kutenholz verdient besondere Erwähnung, da er aus einem besonderen Rohstoff gefertigt wurde. Es handelt sich um den sogenannten Helgoländer Plattenflint, der nur auf der Insel Helgoland vorkommt und durch charakteristische Einschlüsse gekennzeichnet ist. Der Feuersteindolch (Typ IB nach Kühn) wurde in der späten Jungsteinzeit hergestellt und ist somit mehr als 4.000 Jahre alt. Diese fein gearbeiteten Geräte zeugen von der in der damaligen Zeit hochentwickelten Flinttechnologie.

Helgoland war bereits vor mehr als 12.000 Jahren Ziel von Menschen, die dort insbesondere nach dem begehrten roten Helgoländer Flint suchten, um aus ihm Werkzeuge herzustellen. Diese einzigartige Feuersteinvarietät ist eine geologische Besonderheit, die wie der Plattenflint nur auf Helgoland vorkommt und sich daher ideal zum Nachweis von Handelsnetzwerken eignet. Konnte man die Insel anfangs noch auf dem Landweg erreichen, machte der nach der Eiszeit rasant ansteigende Meeresspiegel aus den Felsen eine Hochseeinsel, die nur noch auf dem Seeweg zu erreichen war. Aus dem roten Feuerstein wurden vom Spätpaläolithikum bis in die Eisenzeit wunderschöne Geräte hergestellt, die man von den Niederlanden, über Deutschland bis nach Dänemark gefunden hat. Weitere Informationen finden Sie hier und hier.

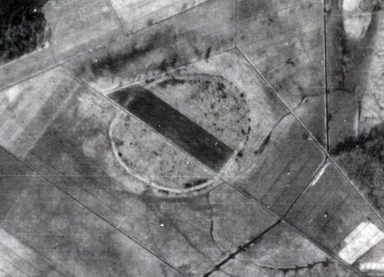

Eine rätselhafte Wallanlage

In einem Moorgebiet bei Oersdorf befindet sich die älteste Wallanlage des Landkreises Stade, die immer noch viele Rätsel aufgibt. In den letzten Jahren wurde dieser Platz mit verschiedenen Methoden erforscht: Hierzu gehörten geomagnetische Messungen, ein terrestrischer Laserscan, pollenanalytische Untersuchungen, die Auswertung historischer Luftbilder und eine archäologische Ausgrabung.

Die Forschungen an der stark zerstörten Wallanlage wurden auch im Jahr 2014 weiter fortgesetzt. Die unter Grünland befindliche Hauptfläche sollte umgebrochen und dabei die Reste der Wall-Graben-Konstruktion eingeebnet werden. Es konnte erreicht werden, dass ein ca. 25 m breiter Streifen des Wallbereiches von der Bearbeitung ausgespart blieb. Zu diesem Zeitpunkt wurde durch den Stader Luftbildfotografen Martin Elsen eine Reihe von Luftaufnahmen durchgeführt. Durch das ausgezeichnete Schräglicht eines klaren Dezembertages wurden die stark überpflügten Strukturen sehr gut sichtbar.

Auf der umgebrochenen und abgeregneten Fläche wurden durch Mitarbeiter der Kreisarchäologie eine Oberflächenprospektion und eine Begehung mit der Metallsonde durchgeführt, um datierendes Fundmaterial zu gewinnen. Die Fundobjekte auf der ca. 2,2 ha großen begangenen Fläche wurden alle mit einem GPS einzeln eingemessen. Es traten einige urgeschichtliche Feuersteinartefakte auf, darunter Abschläge, eine Klinge und zwei Schaber.

Zusammenfassungen der Forschungen der letzten Jahre finden Sie hier: Artikel 1, Artikel 2 und Artikel 3.

FundSache

FundSache - Archäologie zwischen Oste und Elbe

Daniel Nösler / Andreas Schäfer (Hrsg.): FundSache - Archäologie zwischen Oste und Elbe. Drochtersen 2013, MCE-Verlag Drochtersen, 192 Seiten, 205 Abbildungen, ISBN 978-3-938097-29-8, 22,50 Euro

Erleben Sie ein Stück Vergangenheit – unter diesem Motto haben sich namhafte Archäologen und Historiker zusammengetan und ein reich bebildertes Buch geschaffen, in dem die wichtigsten „Fundsachen“ zwischen Oste und Elbe vorgestellt werden. Im Stader Raum befindet sich eine Vielzahl überregional bedeutender archäologischer Fundorte. Großsteingräber der Steinzeit, Grabhügel der Bronzezeit sowie mittelalterliche Wurten, Deiche und Burganlagen prägen die Landschaft zwischen Oste und Elbe. Einige Fundplätze wie beispielsweise das große sächsische Gräberfeld von Issendorf werden seit Jahrhunderten erforscht, andere wie die Schwedenschanze bei Groß Thun in Stade rückten erst in den letzten Jahren in den Fokus der Archäologie.

Seit über 30 Jahren werden die archäologischen Denkmale und Funde des Landkreises Stade sowie der Städte Buxtehude und Stade durch eine hauptamtliche Denkmalpflege geschützt und erforscht. Erstmalig werden die z. T. außergewöhnlichen Ausgrabungen und Funde der letzten Jahrzehnte zusammenfassend vorgestellt. Mit dem Buch können sich die Leser auf eine Zeitreise durch Zehntausende von Jahren begeben: Vom Homo erectus bis in die Gegenwart.

Nach Einführungen zur Archäologie, zum Naturraum und zur Geschichte des Landkreises Stade werden in 49 reich bebilderten Kapiteln die bedeutendsten Funde von der Steinzeit bis zur Gegenwart vorgestellt.

Das von insgesamt 17 Autoren verfasste Werk richtet sich nicht allein an Fachwissenschaftler sondern vielmehr auch an die kulturhistorisch interessierte Öffentlichkeit. Erhältlich im Buchhandel, bei der Kreissparkasse Stade und hier im Museumsshop.